キャンプでの焚き火初心者の火おこし術・やり方~これだけ覚えれば焚き火マスター

焚き火のスタートは火おこしにあります。これができないと何も始まりません。火がないと温まれないないし、お茶も飲めないし、料理もできません。

キャンプで初心者が苦労するのは火おこしだったりします。でも一番たのしいのも火おこしです。

本記事では初心者のための基本になる焚き火火おこしのやり方を紹介します。

漢字で書くと「火熾し」。焚き火loverには覚えてほしい言葉ですね。

自宅から持参するもの

マッチもしくはライター、新聞紙、使用済みの割りばし20本程度、軍手、火ばさみ、うちわ、バケツは必須アイテム。

さらに準備周到にするなら焚きつけになる小枝や松ぼっくりを事前に集めておくとベストです。

どこで集めるのかいうと近所にある公園。公園には、日頃に気にしなかったら見過ごしてしまうような小枝がたくさん落ちています。

キャンプに行く前に焚きつけ拾いをすると見える世界が広がります。

この焚きつけ拾いは思いの他たのしいものです。無心になって拾っていると、心が真っ白になるから不思議。ぜひ一度試してみてください。ハマることまちがいなし。

何はさておき安全な焚き火

初心者は「とりあえず燃やそう!」と思いがち。でもちょっと待ってください。最初にやってほしいことがあります。

焚き火をする際、一番に注意するのは安全であることです。安全が確保できないなら焚き火はしない方がいいです。

周囲に迷惑をかけないこと、火災の危険性がないこと、自然にやさしいこと。焚き火をする人に大切にしてほしい3つの心掛けです。

安全な焚き火のチェックポイントは5つ。

✅周囲に燃えやすいものはないか?

✅風は吹いていないか?

✅消火の準備はしてあるか?

✅火を大きくしてないか?

✅あとかたづけはちゃんとやったか?

一つひとつを確認しながらたのしんでください。

焚き火が燃える原理

焚き火が燃えるためには燃料、熱、酸素の3要素が必要になリます。この3つがバランスよく調和することで火が熾き、火を保つことができます。

うまく火熾しができないときは、3つのうちのどれかが欠けているのが原因です。

必要な量の薪が入っているか?熱の集中ができているか?空気が通りやすくなっているか?3要素に注意を置きながらやると火熾しは上達します。

初心者が火熾しがうまくいかない時によくあるケースは熱が溜まっていないこと。空気や燃料については何となく気になるのですが、熱は見落としがちです。

熱を溜めることを意識すると、火熾しはうまくいくようになります。

薪、焚きつけの準備

焚き火づくりには、燃料準備、火熾し、火の維持の3つの手順があります。準備として薪と焚きつけが必要になります。

薪や焚きつけは近隣から拾ってくるか、キャンプ場で購入するかの2つの方法があります。

初心者はメイン燃料になる薪はキャンプ場で購入し、プラスアルファをキャンプ場近隣で拾ってくるのがベター。

燃料として必要なものは、着火剤、焚きつけ、薪の3種類です。

お手軽な着火材は新聞紙がおすすめ。単に丸めただけでは火は付きにくいもの。新聞紙1枚を半分に切ってそれを畳んで5センチ程度の棒状にします。

棒状のものを軽くねじりながら、ふわっとひと結びしてヘビのとぐろのような形にします。

ふわっというところがコツで、固く結ぶと空気が入りにくくなるので注意しましょう。出来上がりはしっぽと頭が出た感じになります。このしっぽのところに火をつけます。

荷造り用の麻ヒモも着火剤として重宝します。細かくほぐしてふわふわの繊維のかたまり状にして使います。

麻ヒモはキャンプでは別の用途でも使えて便利です。一つ持っておくといざというとき助かります。

自然の着火剤としておすすめなのがスギの枯れ葉。通称スギッパと呼びます。スギッパは燃えるときにいい香りを放ちます。

松ぼっくりもいいですね。熱を溜めてくれるし、見た目もかわいらしいですよね。

小さな火から大きな火になるように太さの違う小枝を集めていきます。キャンプ場の夜は思った以上に早く暗くなるので、焚きつけは到着したら早めに集めておくことをおすすめします。

キャンプ場で売っている薪は太いのでエンピツ3本分くらいの太さに割きます。割く道具にはナイフやナタ、手斧などがあります。この中でもナイフが重宝します。ナイフ一本で食材を切ったり、ロープを切ったり用途が広がります。

刃物を使うときは薪を持つ側に必ずグローブをつけること。振っているうちに手元が滑って思わぬ怪我になることがあるからです。

自宅から使用済みの割りばしを持参すると手間なく焚きつけになり便利ですね。

着火材、焚きつけの準備ができたらそれを焚き火をする場所の近くに順番に並べていきます。火が付きやすいものから順番に用意します。

燃えやすい順番にいくと、着火材→枯れ葉→小枝→細く割った薪→中くらいの薪→太い薪というながれになります。

火はついたけど次に入れるものが手元になくせっかくの火種が消えてしまうということがよくあります。

すぐに手が届くところにわかりやすく並べる。このひと手間、下準備を怠らないことが上手な火おこしのキモです。

「焚き火は準備8割」下準備がきちんとできているか否かで、上手な火おこしは決まると言っても過言ではありません。

焚きつけへの着火

火がつきやすいように材料を組んでいきます。まず新聞紙の着火材を焚き火台の中心に置きます。新聞紙を囲むように枯れ葉を乗せていきます。

そして割りばしなどの細い木や小枝を組みます。このとき空気が通るようにべちゃっとつぶさないようにするのがコツ。

さらに少し太い枝を組んでいきます。ピラミッドのように三角錐をつくっていくイメージになります。

火は下から上へ上へと向かっていきます。こうすることで新聞紙の先端から火が燃え移りやすくなるわけです。

着火にはマッチやチャッカマンを使います。マッチは軸に火をキープするように使うのがコツです。

着火剤から枯れ葉、小枝、少し大きな枝に火が移っていくまでが火熾し最大の勝負どころ。ここでむやみに薪をいじったり、慌てて薪を追加すると消えてしまいます。

じっと我慢しながら火がまわっていくのを見守りましょう。火を着けるというより「焚き火を育てる」という気持ちが大切です。

市販でも着火する道具にはいろいろありますが、焚き火火熾しの醍醐味はやはりマッチ1本。

日常生活でマッチを使う場面は減ってきました。でもシンプルに火を着ける道具としてマッチは欠かせません。マッチ1本で一発着火できる術を身に着けていきましょう。

焚き火の維持の仕方

初めて焚き火をやるときに間違ってしまいがちなケースに、薪を詰め込んでいくというものがあります。詰め込むと空気の通りが悪くなり、せっかく燃えた火が消えてしまいます。

三角錐のように立てかけるのは空気の通り道をつくるためと心得てください。

薪と薪の間に空間がなければ火は消えてしまいます。燃焼には空気が必要になるからです。かといって間を開けすぎると熱が逃げていきます。

この加減が難しいところですが、空気と熱の微妙な感覚がわかるようになるとさらに焚き火がたのしくなります。

最初からうまくいくとは思わない方が無難。二度三度と失敗を重ねるうちにコツがわかってくるものです。

また、初心者にありがちなのがやたらと炎を大きくしようとしてしまうケース。炎が大きくなると燃料の消費は早くなるし、自然にやさしくありません。

焚き火のたのしみは小さな焚き火を操れるようになること。ぜひ焚き火に寄り添うスタイルをマスターしていってください。

何より自分でコントロールができなくなると火災の危険性が増します。火は決して大きくしないようにしてください。

焚き火の後始末

火を熾すだけが焚き火ではありません。後始末まできちんとやって焚き火は完結です。ベストは薪を完全に燃え尽くすこと。真っ白な灰になれば完璧です。

そのためには投入する薪の量を考えてください。撤去2時間前には投入をやめるのが目安です。なぜなら薪の焼け残りや燃えカスが出てしまうからです。

加えて余分に薪を使うのはスマートではありませんよね。本当の焚き火好きなら薪を大切に使いたいものです。

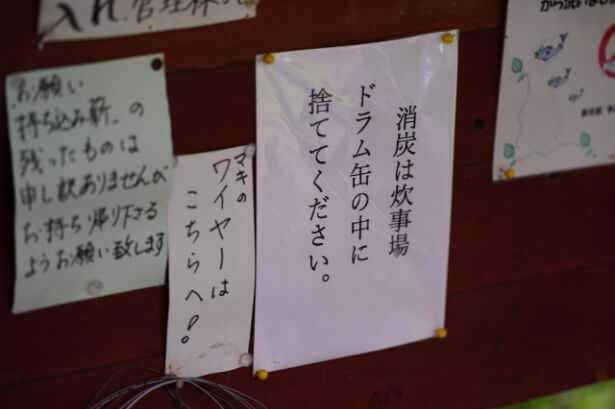

焚き火台を使ったときは、キャンプ場にある燃えカスの処分場へ廃棄します。その際、燃えカスが冷えているのを確認してください。まだ熱いうちに捨てると処分場の中で燃えてしまいます。

熱いからといって焚き火台に水をかけるのはNG。跳ね返りでやけどをしたり、煙がたくさん出て周囲に迷惑をかけたり、焚き火台が変形します。

直火の場合は、燃え尽きて真っ白できれいになった灰であれば土の中に埋めることができます。

時間に限りがあるときは、灰に手を近づけてまだ熱を持っているようなら水をかけてきちんと消火します。高温のうちに水をかけると蒸気が出て危険です。あくまで冷めてやるようにしましょう。

時間の関係で燃えカスがどうしても残ってしまった場合は、キャンプ場の人にどうしたらいいか確認してください。

最終のあとかたづけはキャンプ場の人がやっています。相手がどんな作業をしているか想像して、迷惑が掛からないようにしてあげる気持ちがもてるようになると最高です。

ちなみに炭になったものは火消し壺などに入れて持って帰ると次回再利用することもできます。

自然への配慮はもちろんのこと、次に来た人が気持ちよく焚き火できるようにして帰るのが焚き火のマナーです。忘れないでくださいね。

来た時と同じようにするのはもちろんのこと、「来た時よりも美しく」を意識してください。

まとめ

キャンプでの焚き火の火熾しで必要なポイントをまとめてみました。テクニックもさることながら、焚き火や薪、ひいては周囲の自然に愛情をもって接することが一番。そうすると焚き火もあなたに応えてくれるようになります。

★キャンプのことを学びたいときに役立つおすすめサイトはこちら。焚き火のことはもちろん、キャンプでここが知りたい!どうしたらいいの?を解決してくれる情報が必ず見つかります。

↓↓↓

日本最大級のキャンプ・アウトドア・ニュースマガジン|キャンプハック

▼「焚き火ファン」チャンネル登録はこちら▼

関連する投稿

現在の記事: キャンプでの焚き火初心者の火おこし術・やり方~これだけ覚えれば焚き火マスター

お問い合わせはこちらからお気軽に

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム »